关于我们

马来西亚温氏宗亲会成立发展史略大事记要

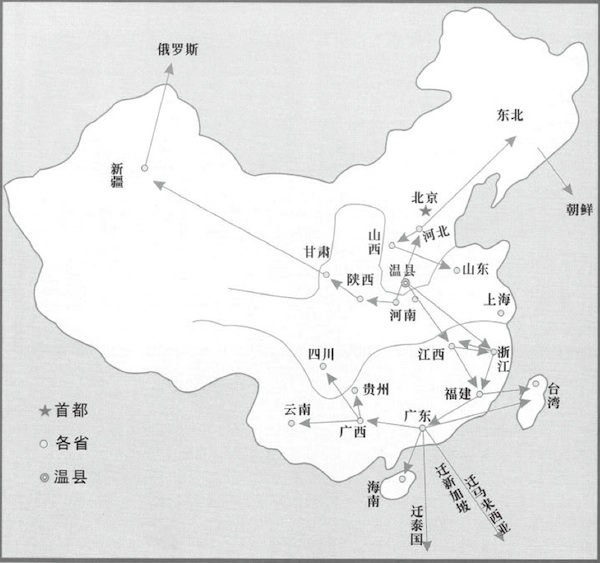

浩瀚大海有源头,参天大树有其根,血缘性族群组织皆以姓氏为主,中国百家姓中历代相传源远流长,而温氏族群发源自黄河中原一带,经过几千年战乱迁移始到东南沿海各省,再转至世界各地区。

大马各宗亲会或乡团的成立,均以“敦亲睦族”、“守望相助”、“促进团结”、“谋求福利”为宗旨,温氏宗亲会的成立亦然。

马来西亚温氏宗亲会是于雪隆增江南区美銮殿内发起成立的。时值1991年10月有宗长温添贵,温荃忠,温虾雁,温崇墉,温清和,温愿祝,温愿海,温锦昌,温锦明,温锦隆,温剑光等议决,由温添贵宗长领导组织成立马来西亚温氏公会。

经宗长们努力经营广招会员,1993年10月13日,公会注册得到政府当局的正式批准。

首届理事于1994年5月8日宣告产生,即席宣誓就职。首届会长由温添贵宗长担任,并著手筹募购置会所基金。

公会于1999年购置了一座四层楼店铺,位于蕉赖康乐花园,作为会所。时价值72万令吉,温崇墉宗长先借出15万免利息的款项,并协助向丰隆银行取得20万令吉贷款。会所一楼到三楼出租以收取入息,四楼是礼堂和办公室。

会所在2000年9月17日,完成装修后,举行开幕典礼。当时恭请了北马温氏太原堂主席拿督温柏洲主持开幕,晚上在雪兰莪中华大会堂设欢庆宴,有逾千来自海内外的宗亲出席。

2002年温添贵连任三届会长期满卸任,由温崇墉接任为第四届会长, 在其悉力领导下,财务日趋稳固,所有债务清还,尚有盈余,更积极推动成立教育基金及福利基金,以奖励学业优良会员子女及援助贫病会员宗亲,是为成功的宗亲会。

2001年3月1日,正式聘请来自森美兰芙蓉的退休公务员温帅庆担任执行秘书。他学贯中西巫,经验丰富,处理会务行政井井有条。

2003年至2004年,由温清和出任第五届会长,在任期间与理事会合作无间, 自动报效3架冷气机与1架电视机充实会所设备。期间多次率团出访全马各地宗亲,进行交流,促进合作。

2004年2月8日农历年团拜日,首次颁发会员子女学业优良奖励金。

2004年9月25日,在吉隆坡怡保路中华独中礼堂,举办成立10周年会庆纪念及筹募教育基金联欢晚宴,出席者除来自全马各州宗亲外,也有泰国曼谷、合艾,印尼耶城、坤甸,汶莱及中国等地之代表,共千余人,盛况空前,即席筹得三万多元教育基金,会务发展更进一步。

2005年至2006年,温 萂出任第六届会长,财政稳健,行政完善。温帅庆辞去执行秘书之职,另聘范仕林续任。首次派发会员子女清寒助学金与筹募福利金,由理事、名誉会长等共筹得三万多元。

2006年12月8日,在吉隆坡珍宝海鲜楼,成功举办12周年会庆晚宴与宗会资讯网推介礼,当晚宴开44席。

2007年始,由温偲昌出任第七届会长。他是历届最年轻的一位会长,充满干劲、信心,大力推动年轻有为宗裔入会,使领导层年轻化,充满活力,免致有青黄不接之虑,保持过去宗会所拟订之推动计划,促进宗亲之联系。

议决于2009年12月5日在雪隆中华大会堂举办成立15周年会庆盛宴,通过出版纪念特刊,记载宗会史迹,供后人缅怀。

2009年12月6日至13日组团赴中国福建上杭拜祭九郎公及广州白云山拜祭德兴公,寻根祭祖活动,参与的地区有北马,砂拉越,南马及雪隆温氏宗亲与家属约32位。

展望未来

“人多势众,自古已然,团结就是力量,是其定律”。基于此,宗会之成立必须招募更多有干劲才华之宗裔入会,使会务稳健,力量茁壮。

本宗会刚渡过15周岁由童年将步入青年,以一个人作比喻,正是血气方刚之年。其伟大抱负与超然理想是必然的。因此本宗会的未来发展有赖新一代的年青宗裔领导。

宗会的组织,人力、财力、物力,缺一不可,只有三力并进,宗会始能如鱼得水,为此本会必须成立青年团及妇女组成为左右翼生力军,双双协助母会,推动各州成立宗会,继而成立全马温氏总会,守望相助、紧密合作,期望主办“世界温氏恳亲大会”,让四海之内温氏宗亲紧紧联系在一起。

“美銮殿”之由来

“美銮殿”是大马温氏宗亲会之发源地,没有“美銮殿”就没有今日的温氏宗亲会。因此在编写出版特刊时不能忽略“美銮殿”的由来。

据知“美銮殿”内供奉的三王府神位,是在1960年由当时轰埠州议员温成利之父温秀仁从中国福建安溪虔诚带过来的。初时安奉在增江北区私人住宅, 后经温姓族群在增江南区(现址)购买一块地段向市政局申请批准建立起来,再经社团注册官批准为一间合法庙宇。

虽然它不是一般的宗祠,但却是由温姓人士成立的庙宇,理事会全部都是温姓人担任,每年农历十月初二日举行庆祝“三王府千秋宝诞”。一年一度温氏族人在此相聚,联络宗谊,数十年无间断也。

温氏族群的起源及迁移史略

温氏祖根发源地

水有源,树有根,天下温姓出古温。

巍巍太行山南麓,滔滔黄河北岸,有一块古老而神奇的土地,这就是温氏起源地――河南省的温县。

温县是历史悠久,文化灿烂,中华文明的诞生地之一,位于郑州、洛阳、焦作三角地带, 面积462平方公里。此地土地肥沃,四通八达,交通方便,战略和经济位置十分重要,是历代兵家必争之地。

温姓的起源

关于温氏的起源,过去有多种说法,可以归纳为二姓三支。一是出自己姓, 为高阳氏后裔;二是出自姬姓,为唐叔虞后裔。

第一支源于温国己姓

夏代末年,昆吾氏的一支徙居温地,建立温国,在今河南省温县一带。因此地有温泉,故称温国(即古温国)。夏朝末年,商族崛起。于公元前1605 年,温国被商所灭。温国亡后,国人以国为姓,遂为温姓。

第二支源于苏国己姓

商末周初,周人灭商伐纣过程中,有苏氏因灭商有功,其首领苏忿生被周武王授予司寇之职,把他封到温地,建立起苏国。苏于周襄王二年(公元前650年)被狄人灭亡。由于苏国建都温城,国君温子逃到卫国,称为温氏。温子即苏子,苏姓为己姓,故温氏出自己姓。

第三支源于温邑姬姓

唐叔虞是周武王姬发之子,晋国之始祖。周成王即位后,封弟姬虞(即叔虞)于唐之地,命为温邑(即河南温县),是为温姓另一支来源。

郤至,晋国公族(诸侯同族)大夫,其采邑于温,是晋国攻灭狄后,上交予周襄王又归还温国后,封给郤至作为采邑的。

所以晋国温氏有二支:一是有公族封于温,以封邑命氏,而称温氏。一是郤至食采于温,作为采邑,也称温氏。

综上所述,温氏两支出自己姓,均系以国为氏。一支出自姬姓,以封邑命氏。这三支都源于今河南温县。

温姓的迁移繁衍史,就是一部民族历史的缩影。

西汉初期,帮助汉高祖起义功臣温疥的孙温何一族,徙居山西太原祁县,以后太原一直是温氏繁衍中心。

温氏大举播迁,始于晋代末年五胡乱华。中原温氏望族,因避战乱,衣冠南下,迁居至浙江、江西一带定居。

元代初期,即宋朝末年,蒙古大军入侵中原。南宋渡江后,大批温氏继续南迁到福建、广东、广西。有定居江西、四川、湖南、湖北等地。从元朝至明初,温氏族群已散布到云南、贵州、四川等地。

明末清初,清兵入关统治中国,温氏开始移居台湾、越南、缅甸、马来西亚、印尼、泰国、新加坡等东南亚各地。

清朝末年至民国初年,仍有温氏移居到东南亚各国,以至到全世界各国。

温氏历代名人辈出,像一颗颗明珠照亮了历史的长河,闪烁在中华文明史册。仅《二十五史人名大辞典》记载,温氏名人就有40余人。其中著名的有唐太宗时任丞相的温彦博、晚唐著名诗人温庭筠、北魏大将军温子升、宋代户部尚书温仲舒、清代丞相温达、辛亥革命烈士温生才等。

温氏“太原堂”的由来

温氏后裔温疥,因帮助汉高祖起兵有功,被封为枸顺侯。温疥的孙子温何, 定居祁县。因为祁县属于当时的太原郡,所以一般的温姓,就称自己的堂号为“太原堂”。这是太原温姓的来历。

祁县温姓,历史上有很多名人,事故温氏成为名门望族。温氏虽得姓于温县,但它著名与发祥在祁县,所以祁县的温姓就比较出名,因此“太原堂” 就闻名于海内外。

源远流长的温氏文明史

河南省姓氏历史文化研究会理事 张继峰

黄帝共有二十五个儿子,经予昌意传颛顼,颛顼予为子称,子称生老童,老童子为吴回,吴回生子陆终,陆终子为昆吾,昆吾为夏伯,社会到了夏代时期,其部落为游牧族,生活于今河南省北部、山西省东南部、河北省南部、山东省西部地区。因今河南温县处,地处太行山之南、黄河水以北。夏商时期称冀州,秦汉时期称河内郡。这里土地肥沃,粮茂草丰,又为瓶腹状底的交通要道和黄河津渡,成为重要的兵家必争要塞和基地。因此昆吾氏经夏帝帝相,任子(传说为有良氏)在你建温国(又称有温氏)。

据明、清、今《温县志》载:“公元前21世纪,此地已立国,以境内有温泉得名,称温国。”说明昆吾氏之子在建国,是因为境内有温泉而定名的,这是“温”字最早的始称。可惜,古温国的温泉,在明末时期已经涸没,今仍有温泉遗址尚存。古温国存在4百余年,到了商初时期,被商汤所灭,划为商的京都郊邑。温国灭后,后人以国为氏,温姓因此诞生。

西周初期,武王伐纣,在温地征战,于境内邢邱住了三日。此时,居住于温地的是有苏氏的部落族人(也是昆吾氏另一子的后人)商代时冀州侯,都城在温县北部的今徐堡乡一带,有苏氏投周,其家人在伐纣战争中,多已壮烈捐躯。西周建立后,周武王封苏忿生为六卿之一的司寇。赐温县周围十二邑建苏国,苏国都城在过去温国城。

春秋年间,周襄王二年(公元前650年),北方的狄族侵灭了苏国,苏君逃奔到卫国都城(今河南省濮阳市),称自己为温子,其后裔以国都为氏而姓温。

西汉初年,温疥之孙温何迁居山西太原祁县。东汉年间,温何后裔温序,任侍御使移任护羌校尉,迁到了甘肃西凉。他的后代迁居到了河北清河、山东平原各地。因此,河内、汲郡、太原、清河、平原等郡,在汉至唐间成为温氏的望地。

唐代是温氏辉煌的时期,丞相温彦博,黎国公温彦宏,清河郡公温彦将,弟史三人被称为“温氏三颜”;晚唐还有著名诗人温庭筠,与李商隐齐名,被称为婉约派的开创者。

唐代时期,温颙奉旨任虔化州刺史迁往赣州,温宪任浙江扬州刺史迁往扬州。唐末温同保迁居福建宁化,温一大迁居福建上杭。宋代初期,温九迁迁居福建上杭,温德兴曾任漳州、潮州、琼州三任太守,卒后葬在广州市白云山,温葱随文天祥抗元部队到了广东东部落居。

元代初期,大批温氏来到广东珠玑巷,然后又散居在广东各地和广西各地。从元至清期间,温氏已散布在云、贵、川等地。明末清初,温氏开始移居台湾越南、缅甸等地,后落居于马来西亚、泰国、新加坡各地。民国至共和国时期,仍有温氏移居东南亚各国,有的还远居到了美洲、澳洲、非洲、欧洲等地。

(《客联杂志》第38期,2008年4月)

向温氏文化代表人物三朝宰相致敬

西汉初期燕国宰相温疥

秦末汉初人。汉高祖四年(公元前203),刘邦与项羽要去击彭越,对海春候大司马列曹咎说:“你要谨慎地凭守成皋,如果汗军来挑战,千万不可出战,只须阻止他们东进,我十五日攻压粱地后立即回来。”项羽走后,汉军果然来站,温疥以将军随刘邦前来,连续五天骂阵,激恼了楚军,曹咎出兵来战。温疥指挥汉军退去,当楚军半渡汜水时,汉军突然袭击而大败楚军,曹咎饮恨自杀,温疥因功任燕国宰相。

唐代赫赫有名的右相温彦博

字大临(574-637),并州祁人(今山西祁县东南)。聪悟有口辩,涉猎群书。隋末,在幽州总管罗艺手下司马,及唐立国,彦博怂恿罗艺归唐,授总管府长史。未几,征为中书舍人。625年,突厥骚扰唐境,温彦博以行军长史随大将军张瑾征讨。唐军为突厥所败,温彦博被俘。突厥可汗逼迫他讲出唐朝军队的实力与部署情况,温彦博守口如瓶。突厥可汗被激怒,将他流放至阴山(今内蒙古大青山)苦寒之地。太宗继位后人,同突厥交涉温彦博还朝。630年,温彦博任中书令。在任期间,举止雍容。唐朝征服东突厥后,朝士多主张“分其部落,俘之河南,散署州县,各使耕田,变其风俗”。温彦博则主张将突厥降众安置在河套以内,“一则实空虚之地,二则示无猜之心”。这种正确的民族政策,被太宗所采纳。636年,温彦博改任尚书右相, 第二年病死。

费莫氏,满洲镶黄旗人,清康熙朝大学士。初授笔贴式,后因旗藉高贵受康熙重视,擢户部员外郎。1666年康熙御驾亲征噶尔丹,留守温达等管理镶黄旗大营,安排善后事宜。因忠于职守,办事得体,受到康熙褒奖, 特旨擢内阁学士兼礼部侍郎。1669年调户部右侍郎, 奉旨视察西北道,赴任以不徇私情认真办理事务而著称。1701年升议政大臣,往西南查办云贵总督巴锡与贵州提督李芳述互劾案,颇能秉公办案据理公断。1704年擢工部尚书兼左都御史。1707年授文华殿大学士兼吏部尚书。

清代文华民殿大学士兼吏部尚书温达

费莫氏,满洲镶黄旗人,清康熙朝大学士。初授笔贴式,后因旗藉高贵受康熙重视,擢户部员外郎。1666年康熙御驾亲征噶尔丹,留守温达等管理镶黄旗大营,安排善后事宜。因忠于职守,办事得体,受到康熙褒奖, 特旨擢内阁学士兼礼部侍郎。1669年调户部右侍郎, 奉旨视察西北道,赴任以不徇私情认真办理事务而著称。1701年升议政大臣,往西南查办云贵总督巴锡与贵州提督李芳述互劾案,颇能秉公办案据理公断。1704年擢工部尚书兼左都御史。1707年授文华殿大学士兼吏部尚书。